¡Odio viajar!

¡Odio viajar! ¡Lo odio! ¡Es horrible! No entiendo cómo hay gente que lo disfruta. Recuerdo cuando estaba en la carrera y salía la típica pregunta rancia de botellón: «¿Qué prefieres, que te den un millón de euros o que te den diez millones y no poder salir de tu ciudad en diez años?». La gente se lo pensaba, como si fuera un dilema existencial: «¡Uh! ¡Qué decisión tan difícil!». Éramos idiotas.

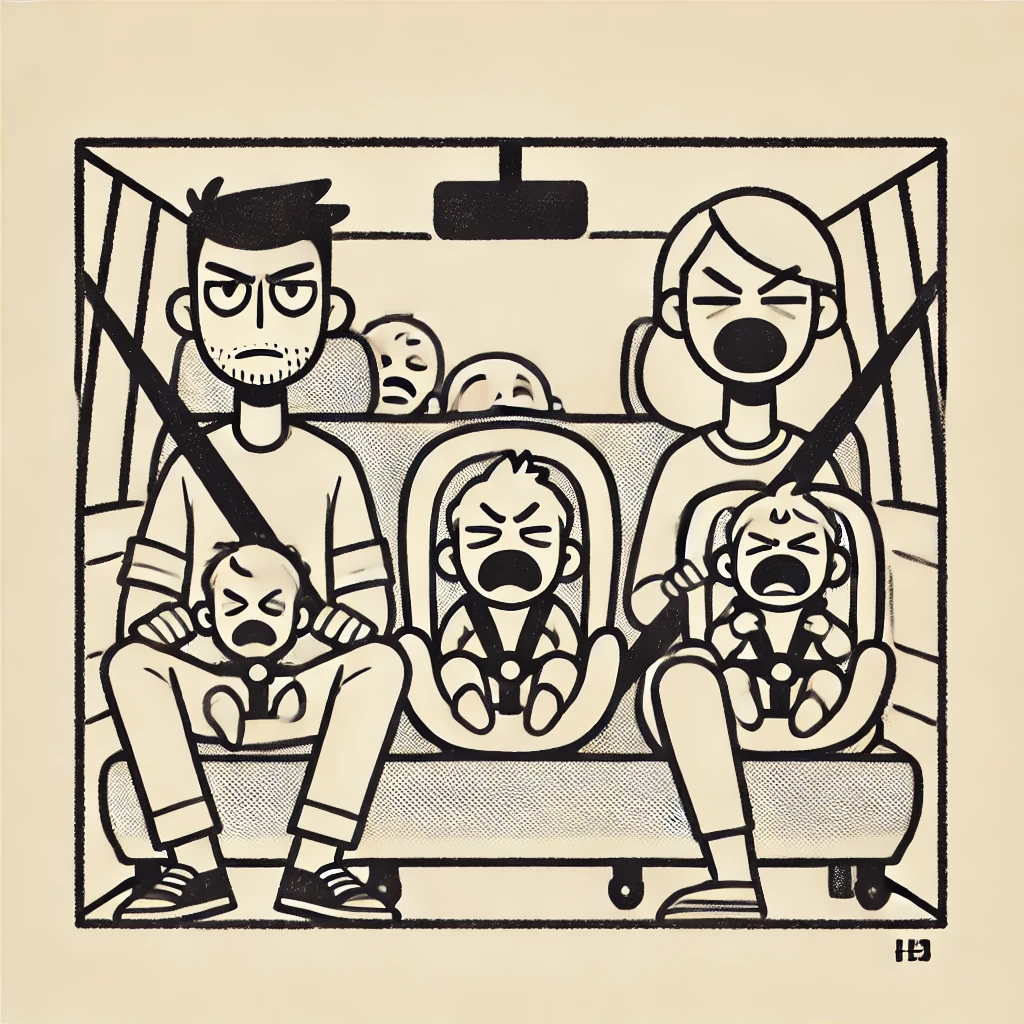

El caso es que hay gente que tiene en su casa menos cosas de las que yo llevo en el maletero. ¿Cómo me va a gustar viajar? Y luego llegas a destino, y siempre te faltan mil aparatejos diminutos que en casa ni valoras, pero que son la diferencia entre «la tranquilidad» y bebés llorando como becerros durante horas. Además, Nico se ha vuelto demasiado almeriense para viajar. Vamos a un parque en Linares y no para de preguntarme: «¿Ese es Adrián? ¿Esa es Laura? ¿Ese es Fran?».

Y eso sin mencionar las mamparas de ducha modernas. Yo siempre me he considerado una persona inteligente. Pero no debo serlo tanto si no soy capaz de usar la ducha de un Airbnb sin encharcar el cuarto de baño. De hecho, el día que nació Nico, aprovechando que la mamá y el niño dormían, me dí una ducha a las tres de la mañana. Diez minutos después había tres celadores desaguando la habitación.

Lo de las mamparas no lo puedo entender. No soy un experto en moda, pero fabricar mamparas que cubren solo el treinta por ciento del perfil de la ducha va contra la esencia misma de la mampara. ¿Cuál es el sentido? No lo tiene. Ni viajar.

El único momento bueno de un viaje es cuando abandonas las llaves del hospedaje y vuelves a introducir en tu bolsillo las llaves de tu hogar. Ese punto final del viaje al que no le siguen dos puntos suspensivos.